剛過去的首個“非遺版”春節里,人們關注中華優秀傳統文化的博大精深,更關注“東方神秘力量”——“杭州六小龍”。

“六小龍”中DeepSeek、云深處科技和群核科技的創始人都畢業于浙江大學。

當“東方神秘力量”刷屏全球之時,人們不禁要問:為什么是浙大?

作為國家重要戰略科技力量、區域創新發展核心引擎的浙江大學,是如何在人工智能浪潮中逐浪前行、勇立潮頭?為什么能夠培養這么多創新創造創業者?又是如何將“求是創新”文化基因深深印刻在一代代浙大人身上?

基礎研究是科技創新的重要源泉,一流大學是基礎研究的主力軍。全球競爭加劇和科技浪潮涌現,更加需要一流大學將世界科技前沿與國家戰略需求、經濟社會發展結合起來,做好基礎研究的“發動機”,培養基礎研究的“主攻手”。

DeepSeek創始人梁文鋒本碩均畢業于浙江大學信息與電子工程學院。打開他15年前寫下的碩士論文致謝,對學校培養的深情撲面而來。

梁文鋒寫道:“導師項志宇老師領我進入機器視覺的大門,為我準備學習計劃,對我進行科研訓練,經常是逐行代碼地進行指導。”在梁文鋒研究生階段主修的信息與通信工程專業培養方案中,信息與電子工程學院設置了緊跟技術前沿的專業課程體系和系統性的科研訓練。通過全方位的培養和教育,梁文鋒不斷提升聚焦學科發展前沿、契合行業與社會需求的綜合能力。深度融合通識教育、專業教育和交叉培養,浙江大學將知識傳授、能力培養和素質提升有機結合。梁文鋒在致謝中還說,他非常慶幸有機會進入機器視覺這個全新領域,學習前沿的理論知識,開展各種有意義的工程實驗。

立足基礎前沿,從源頭和底層破解關鍵難題。求是園中的老師們不斷引領青年學子探索新藍海,在一次次創新探索中明確研究志趣,在一個個面向國際前沿的原創性突破中累積迎接未知挑戰的自信與從容。

在采訪梁文鋒當年的學院老師和同學時,他們的深刻共識是“全方位培養一個人,要從重視學習成績,轉變為重視學習效果”。信息與電子工程學院培養學生注重學習知識、拓寬知識面的同時,更重視在過程中提升能力與素養,實現有使命感的學習成長。

“嚴謹的治學氣氛,以及團結友愛、積極向上的科學精神”,梁文鋒認為,這些都是他在研究生期間重要的收獲之一。這也為他后來從事人工智能領域工作奠定了扎實的基礎。

如何更好推進知識遷移與跨界發展?

信息與電子工程學院院長陳紅勝教授認為,答案就在學院“寬口徑、重個性、卓越化”的理念中。“我們凝練少而精的必修課,提供多而廣的選修課,自主構建具備個性職業生涯規劃所需的知識結構與應變能力。”

浙大對人才培養的前瞻謀劃,引時代之先。在梁文鋒所在專業的培養方案中,可以看到《機器學習》《模式識別與神經網絡》等人工智能前沿,已經是當時的專業選修課。

實際上,早在1978年創建計算機系時,浙江大學就牢牢把握人工智能前沿趨勢,將“研究人工智能理論、設計新型計算機”列為建設方案第一條。同年,招收了第一批人工智能專業碩士研究生。2019年,浙大成為首批35所設立人工智能本科專業高校之一,獲批國務院學位辦自設全國高校第一個人工智能交叉學科。

浙大人工智能可謂開風氣之先,又深耕基礎前沿,不斷以“人工智能+”賦能千行百業,使之成為生活中必不可少的“水與電”。

浙江大學人工智能通識課程

當前,學校全面推進AI for Education教育教學改革。開設人工智能通識必修課程群,面向各學科專業開設分層次AI+X學科交叉課程群,并打造系列人工智能高水平教材體系;自主研發“智海”新一代人工智能科教平臺,強化人工智能實踐創新能力培養;發布《大學生人工智能素養紅皮書》《高校教師人工智能素養紅皮書》,圍繞學生學習側、教師教學側開展人工智能教育教學前瞻性研究,支持教師先行先試探索人工智能賦能教學創新做法。

世界科技的快速進步正在以前所未有的方式重塑人類未來。高等教育為科技第一生產力提供源源不斷的人才支撐。浙大錨定“國家隊”戰略定位,培養學生終身學習的能力、持續開展自主創新的品質,為實現高水平科技自立自強提供戰略支撐。

建設世界一流大學,關鍵是提高人才培養質量。毗鄰浙大玉泉校區,環浙大玉泉人工智能創新谷正在鋪就“創新一公里”的便捷道路。在這個創新基地上,科研人才集聚、創新氛圍濃厚、產學研一體化,學生在平臺上接觸前沿技術和新興技術,在產業中尋找技術難題和發展方向。

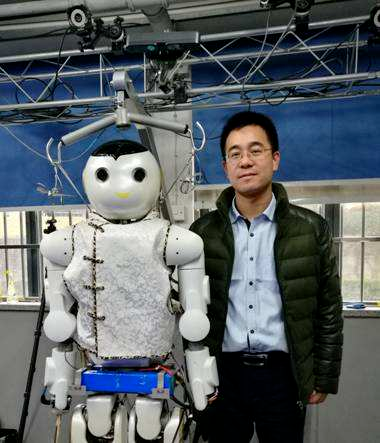

云深處科技創始人朱秋國的機器人之旅,就源于他在本科期間參加RoboCup機器人世界杯競賽。2006年開始,朱秋國加入控制科學與工程學院熊蓉教授指導的ZJUDancer小型仿人足球機器人團隊,開始“打比賽”,不斷對機器人軟硬件方面進行創新和改進。

“打比賽可太鍛煉人了。要把專業的理論知識結合實踐,要能夠快速學透比賽所需的必要知識,還要有自主鉆研的能力。”朱秋國說。

在控制科學與工程學院攻讀研究生以及畢業后留校任教,朱秋國一直深耕仿人機器人、仿生機器人、機器智能等研究。他先后參與了乒乓球機器人“悟空”的研制工作,主持四足機器人“赤兔”和“絕影”的研制工作,不斷地進行技術積累和創新。

以賽促創、以賽促教、以賽促學。從課內到課外、從課程到競賽、從教學到科研,控制科學與工程學院環環相扣的全鏈條培養路徑啟蒙了包括朱秋國在內的一大批機器人愛好者。

在石虎山機器人創新基地,除了朱秋國的項目,還有智能協作機器人、醫療機器人、球形巡檢機器人、無人駕駛機器人……不斷鼓勵探索,以“產學研創一體化”模式開拓創新創業的新途徑。

從機械到控制,朱秋國的故事印證,在浙大學習,不囿于一地,也不囿于一位老師。學生們可以充分探索自己的興趣,學校為大家提供一攬子的科研創新選擇。

在“浙大學子一站式科研導航平臺”上,同學們可以研究水稻開花的奧秘、參與藥物的研發,也可以去了解宇宙的起源、水資源的保護……在這個大型“科研市場”,選我所愛,挑選自己感興趣的項目,尋找心儀的導師,師生的研究興趣也得以更好地雙向匹配。

“六小龍”中的浙大身影,他們共同的特質是人格健全、素質全面、能力突出、知識豐富。他們身上展現出的“海納江河、啟真厚德、開物前民、樹我邦國”浙大精神,無疑是浙江大學長期踐行拔尖創新人才自主培養的真實寫照。

習近平總書記主政浙江期間,聯系浙江大學并為師生作形勢政策報告。他指出,“浙江的發展之所以取得如此輝煌的成就,取決于很多因素,最根本的還是人的因素,確切地說是文化的因素在起作用。”“作為浙江精神重要組成部分的‘求是精神’,是百余年來浙江大學辦學理念的濃縮和凝練,是浙大人‘以天下為己任、以真理為歸依’崇高追求的高度概括。”

日用而不覺的“求是創新”文化,所孕育出的大交叉、大會聚、大融合氛圍,為浙大人不斷前行繪制廣闊未來。

群核科技創始人黃曉煌與陳航都是浙江大學竺可楨學院2003級混合班的學生。混合班是浙大開展交叉人才培養的早期探索形態。作為浙江大學的榮譽學院,其培養的特色有“扎實的理科基礎,實行完全學分制和個性化培養,強化英語、計算機應用能力的培養,探索基于研究的學習,廣泛的國際交流,引進競爭機制”,這樣的培養方案今天看依舊“不過時”。

陳航告訴記者:“在混合班,我遇到了一群非常優秀的同學,也有最優秀的一批老師為我們授課。班級包容開放、共同促進的氛圍,讓我收獲了很多成長。”

“我理解的混合班之所以叫混合班,可能是希望你什么都學一些。”陳航說。浙大竺可楨學院采取“2+2”培養模式,前兩年是“寬口徑、厚基礎”的通識教育,涵蓋化學、物理學、數學和計算機科學等基礎課程,為同學們打好基礎,也讓后續開展跨學科交流與合作更加游刃有余。后兩年發揮專業院系和導師的作用,開展“個性化、自主化”的專業教育,鼓勵學生到新興學科、交叉學科學習。

黃曉煌在竺可楨學院期間的導師是計算機科學與技術學院鮑虎軍教授。大一下學期,他就進入實驗室,旁聽組會,參與一些課題研究,在鮑老師的引導下入門計算機圖像圖形學領域。這也是他后續開展GPU通用計算研究、創業的重要啟蒙。

“浙大是我真正走向社會的第一站。怎樣去面向這個世界,怎樣在社會中去發展,基本上我的整個價值體系是在浙大求學期間形成的。”黃曉煌說。

黃曉煌、陳航與創業合伙人合影

人才培養的“有形”體現在求學期間的全過程呵護,而其“無形”則在于伴隨一生的文化熏陶。求是文脈,只問是非,不計利害;創新文化,敢于挑戰,勇于追求。既腳踏實地,又仰望星空,既有技術高峰,也有文化底蘊。梁文鋒從幻方量化出發,再到書寫人工智能傳奇,不斷蝶變超越創新正顯大道無形。

高校作為科技創新發展的重要陣地,是學科交叉融合的重要力量。浙江大學校長杜江峰院士認為,推進學科交叉建設是高水平研究型大學建設世界一流學科、提升拔尖創新人才培養質量、提高學術聲譽影響的關鍵所在。

縱觀“六小龍”的發展,科技型創新公司的發展早已突破單一學科的藩籬,跨越領域邊界、融合多元智慧的交叉創新,正成為引領未來的新趨勢。

那么,浙大如何推動跨界融合?

創新能力。浙江大學一體統籌推進教育科技人才發展,優化資源配置,建設基礎交叉研究院(籌),致力于打破學科邊界,聚集一批頂尖的交叉人才,培養一批拔尖的優秀學生,不斷打造符合學科交叉的體制機制,產出具有代表性的重大成果。

再比如朱秋國所熱愛的機器人創新,在紫金港校區就有一個學校機器人與智能裝備學生創新實踐基地,由中國工程院院士牽頭,來自全校15個院系的機器人愛好者們開展跨學科的學習、實踐、交流。

創新體系。從創新到創造,再到創業,浙大人學而優則創,開展基于創新驅動、技術支撐的創新創造創業實踐。

機器狗“山貓”(素材來源:云深處科技視頻號)

朱秋國的另一個身份是浙江大學教師。云深處科技的創始團隊根源于浙江大學,機器狗跨越崎嶇地形如履平地的背后是浙大多年的技術積淀。產學研深度融合,高校科研成果上書架也上貨架。

創新生態。同樣是浙大校友共同創業,群核科技的種子在黃曉煌和陳航一次次關于新技術發展的寢室“臥談會”中早已埋下。“群核啟真渲染引擎”的命名來源于浙江大學啟真湖,湖邊是計算機輔助設計與圖形系統全國重點實驗室,這也是群核科技夢想開始的地方。

就在去年12月,浙江大學校友企業總部經濟園全面建成,浙江大學成果轉化基地同步啟用,從產業端出發,打造集前沿科技、活力創投、蓬勃產業于一體的高能級創新平臺,推動科技創新與產業創新融合發展。

在創新創造創業的路上,浙大人團結奮進,相互扶持、組團發展,“浙大系”成為創新浙江的閃亮名片。

未來已來

AI For Education & Science

隨著《教育強國建設規劃綱要(2024-2035年)》的印發,面向教育科技人才一體發展,特別是“人工智能+”在經濟社會各個領域的深度應用, 浙江大學教育教學創新之路邁向何方?

浙江大學本科生院院長吳飛教授認為,直面“智能時代、教育何為”重大命題,要用人工智能推動教育教學和人才培養的深層次變革。

開展人工智能通識必修課程、學科交叉課程和人工智能微專業等教育教學。從了解人工智能、使用人工智能和創新人工智能等不同層次出發,推動專業和學科的“人工智能+”范式變革。

以高水平教材建設推動教育模式的深度變革。全力建設國家教材建設重點研究基地(高等學校人工智能教材研究),聯合“高校人工智能教育教學創新協作機制”,打造人工智能及人工智能+X教材及研究體系,建設頂尖人工智能教育教材研究平臺。

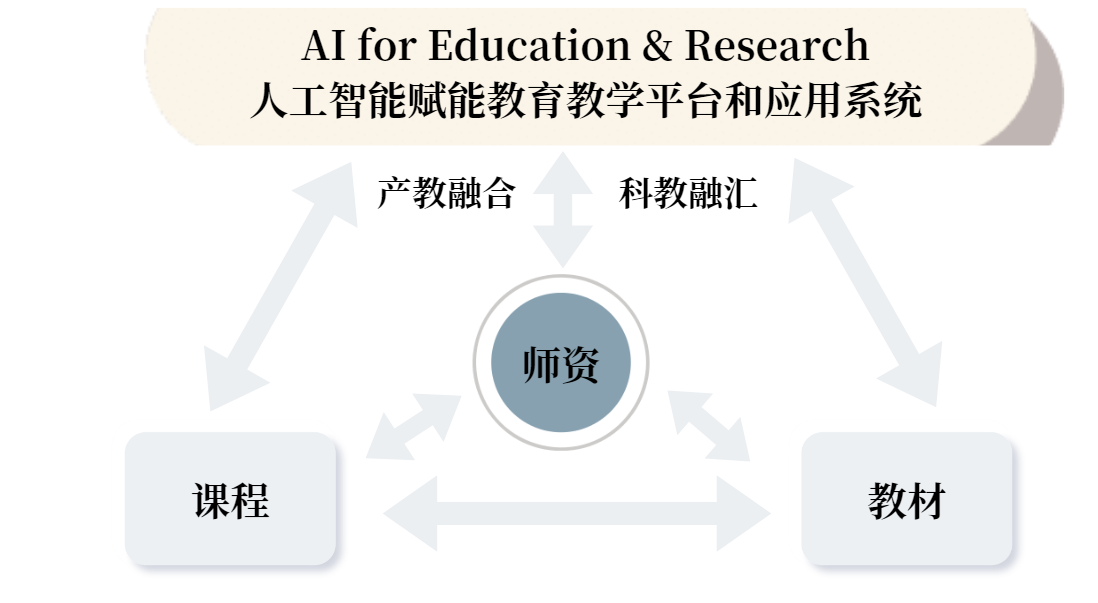

構建AI for Education & Research的人工智能賦能教育教學平臺和應用系統。營造產教融合和科教融匯相互支撐的生態體系,研制學科大模型和智能體工具,培養適應人工智能發展的創新性一流人才。

提升教師人工智能素養。推動人工智能在教育領域的應用模式創新,為廣大教師夯實全方位、多層次的人工智能時代數字素養提升路徑。

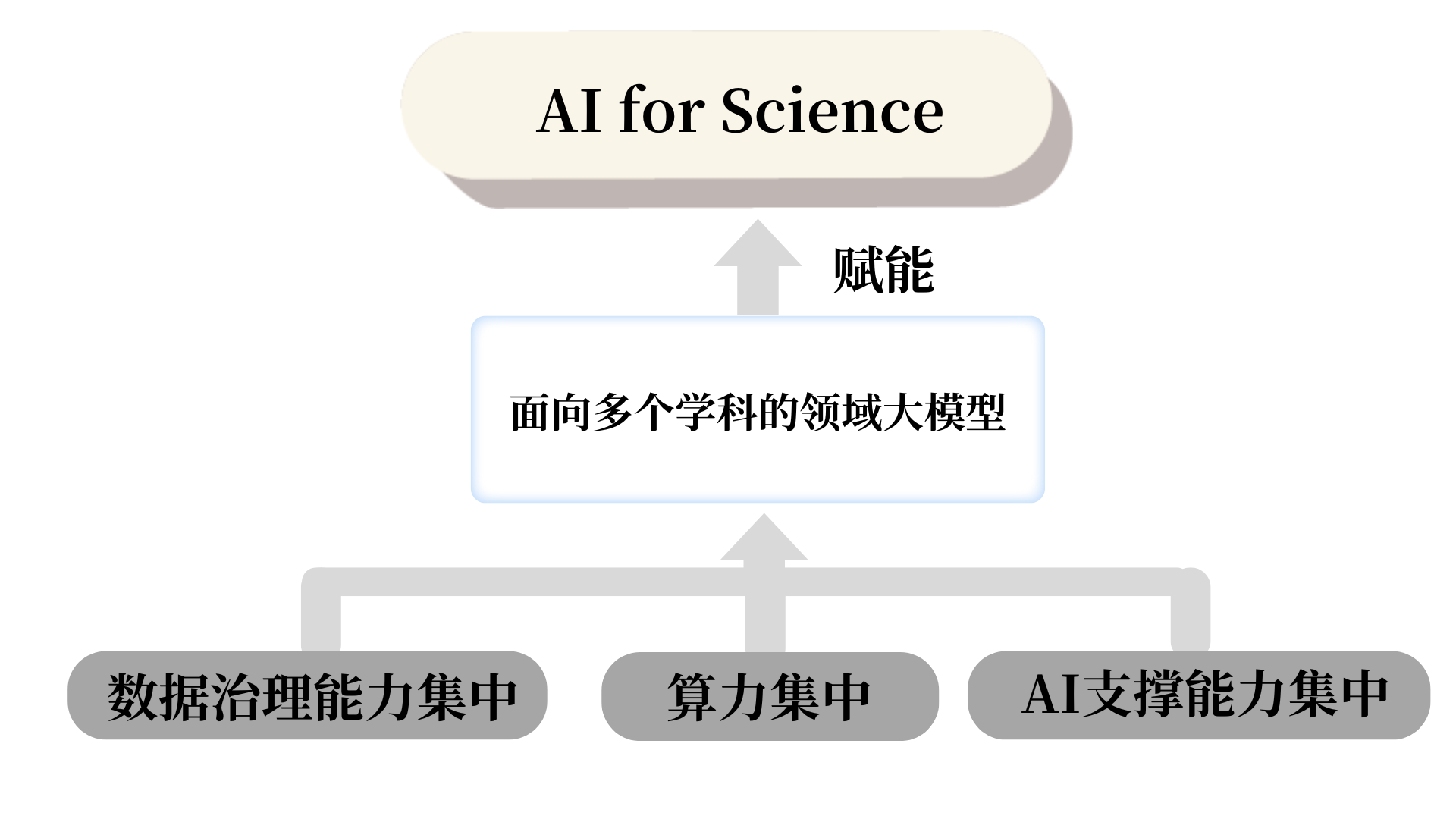

浙江大學科學技術研究院院長居冰峰教授認為,搶抓機遇建設AI for Science基礎設施,將科學研究轉變為“平臺模式”,對推動學校科研實力持續發展,提升有組織科研能力和規模效益具有極其重要的意義。

他介紹,浙江大學將通過3至5年的時間,在國內率先建立面向多個學科的領域大模型,提升科研效率,促進科研范式的轉變。

數據治理能力集中。在全校范圍內將基礎數據進行集中存儲、集中處理,同時建立各學科數據的標準規范,更好地構建面向大模型的數據集。

算力集中。將學校已有算力(GPU集群)進行集中管理、集中調度,構建具有一定規模的算力平臺,更好地統籌協調學校現有存量算力。積極采納各類新型計算體系架構和國產算力。

AI支撐能力集中。在AI for Science的建設和運行過程中,打造一支專業的AI支撐隊伍,充分發揮數據和算力的作用,為AI賦能各學科研究提供技術支撐和服務。

(來源:“浙江大學”微信公眾號)